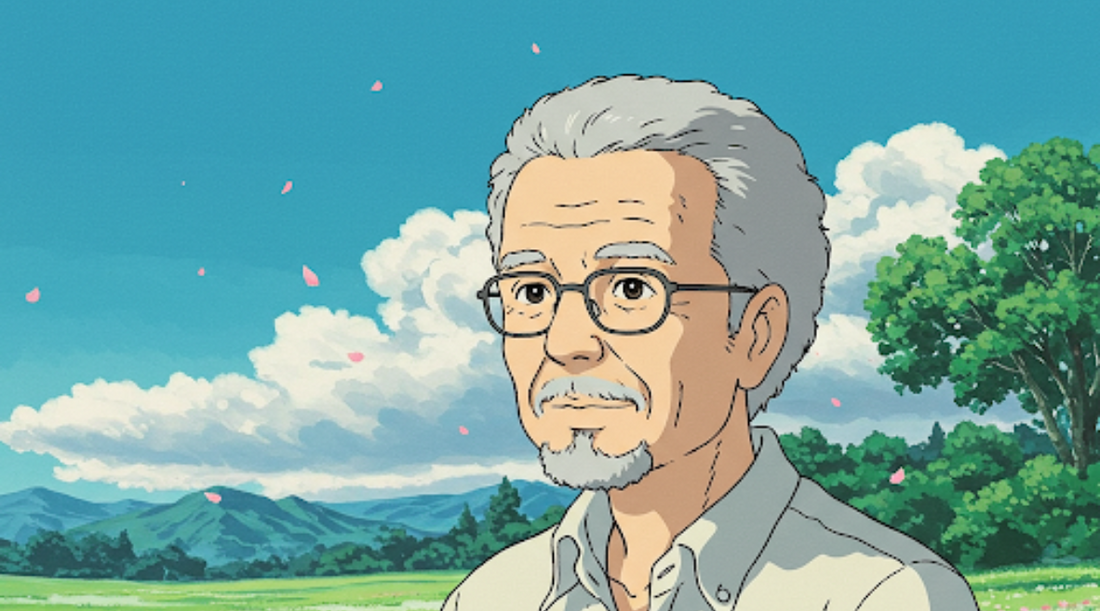

高畑勲とリアリズム: アニメーション表現の可能性を広げた革新者

共有する

高畑勲とは? アニメーションに革命をもたらした巨匠

アニメーションといえば、派手なアクションや幻想的な世界観を思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし、高畑勲監督の作品には、そんなイメージとは異なる「リアリズム」というキーワードが貫かれています。

高畑監督は、日本アニメーションにおいて「動き」よりも「芝居」を重視し、キャラクターの心理や日常の些細な出来事を繊細に描きました。彼の映画には、特別な魔法や空を飛ぶ少年少女はいませんが、私たちが共感し、深く心を揺さぶられるシーンがあふれています。

この記事では、高畑監督がどのようにアニメーション表現の可能性を広げたのか、彼のリアリズムに対するこだわりを探っていきます。きっと、彼の作品をもう一度観たくなるはずです!

1. 「動き」ではなく「芝居」を重視した演出

多くのアニメ作品では、キャラクターの動きを誇張することで感情を伝えます。例えば、大きなジェスチャーやデフォルメされた表情などが一般的です。しかし、高畑勲監督は、こうした手法とは全く異なるアプローチを取りました。

彼の作品では、キャラクターの感情は小さな仕草や微妙な表情の変化によって伝えられます。例えば、『おもひでぽろぽろ』では、主人公・タエ子が思い出に浸るシーンで、ほんの少しだけ眉が動いたり、視線が揺れたりすることで、彼女の心の揺れが見事に表現されています。

こうした演出は、実写映画にも通じるリアルな演技をアニメで再現しようとする試みでした。観る者は、キャラクターがまるで本当にそこに存在しているかのような感覚を覚え、物語に深く没入することができます。

2. 背景と物語が一体となるリアリズム

高畑監督の作品は、キャラクターだけでなく、背景や環境描写にもこだわりが詰まっています。彼の映画では、風景や街並みが単なる背景ではなく、登場人物の心情や物語と密接に結びついています。

例えば、『火垂るの墓』では、戦時中の日本の町並みが細部まで丁寧に描かれ、登場人物たちの厳しい現実をより強く観客に訴えかけます。また、『かぐや姫の物語』では、日本画のようなタッチの映像が、かぐや姫の儚い人生を象徴するかのように美しく広がっています。

こうした背景の使い方は、高畑監督ならではの「リアリズム」と言えるでしょう。彼の映画は、物語だけでなく、その世界全体を感じさせる力を持っています。

3. 実生活を投影するアニメーション

高畑監督の作品は、どれも「人生を映し出す鏡」のような魅力を持っています。特に、『となりの山田くん』では、日本のごく普通の家庭の日常が、温かくユーモラスに描かれています。

例えば、夕食の献立を巡る夫婦のちょっとした言い争いや、子どもたちの小さな悩みが物語の中心になります。このような何気ない出来事が、観る者に「こんなこと、うちにもあったな」と共感させる力を持っています。

アニメーションが壮大な冒険を描くだけのものではなく、私たちの身近な日常の美しさを映し出すことができる――この考えを追求し続けたのが高畑勲監督でした。

4. 高畑勲がアニメーションにもたらした革新

高畑監督のリアリズムは、日本アニメ界に新たな可能性をもたらしました。彼の作品があったからこそ、アニメーションは単なる子ども向けの娯楽ではなく、大人の心にも響く芸術表現へと発展したのです。

例えば、『おもひでぽろぽろ』のような「過去の記憶と向き合う物語」や、『火垂るの墓』のような「戦争の悲劇を描いたリアルなドラマ」は、それまでのアニメーションではあまり見られなかったアプローチでした。

また、彼の作品は、細かな演技の表現や、視覚的な美しさを重視する後のアニメ作家たちにも大きな影響を与えました。ジブリ作品だけでなく、現在のリアル志向のアニメ作品にも、高畑監督の哲学は息づいているのです。

まとめ: 高畑勲のリアリズムが描く「人生の美しさ」

高畑勲監督のアニメーションは、私たちの人生そのものを映し出す作品ばかりです。彼の映画には、派手なエンターテイメントではなく、日々の暮らしの中にある「小さな感動」が詰まっています。

例えば、『おもひでぽろぽろ』を観た後には、子どもの頃の思い出がふとよみがえり、『となりの山田くん』を観た後には、家族との何気ない時間がより愛おしく感じられるでしょう。

そんな温かさと深みを持った彼の作品は、観る者の心を優しく包み込む力を持っています。もしまだ彼の映画を観たことがない方がいれば、ぜひこの機会に手に取ってみてください。きっと、日常の美しさを再発見することができるはずです。